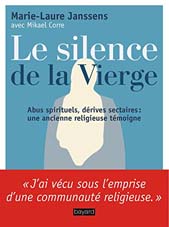

Le silence de la Vierge

Marie-Laure Janssens

avec Mikaël Corre

A sa sortie de Sciences Po,

Marie-Laure entre dans une communauté monastique où elle vivra 11 ans :

« Puisse mon histoire mettre un peu de chair sur cette réalité encore si ignorée,

et pourtant douloureuse, de l’abus spirituel. »

Bayard Éditions 2017

Format papier et numérique

Présentation

Marie-Laure Janssens est née dans une famille catholique où il faisait bon vivre. Elle s’entendait bien avec son frère âgé de cinq ans de plus qu’elle et avec sa petite sœur. Après des études secondaires sans problèmes, elle intègre Sciences-Po Paris. A sa sortie, elle rencontre par hasard la Communauté Saint-Jean, créée en 1975 par le père Marie-Dominique Philippe. Elle intègre la branche contemplative de cette famille dans laquelle elle passera onze ans. Elle est aujourd’hui mariée et mère de deux enfants.

Elle écrit : « En 2010, j’ai quitté la vie religieuse, un an après l’intervention du Vatican qui a tenté de mettre fin aux dérives de ma congrégation. Je n’ai pas été violée. J’ai pourtant été victime d’un crime que ni le droit pénal ni le droit de l’Église catholique ne reconnaissent : l’abus spirituel. Une variante religieuse de l’emprise affective et psychologique. Un détournement de ce que l’humain a de plus intime : son rapport à la transcendance. »

En 2013, elle a demandé à un évêque l'autorisation de raconter son histoire. Sa réponse fut : « Le silence de l'Église est à sa manière un acte de miséricorde à l'égard des personnes. Ce n'est pas avoir peur de la vérité que de garder le silence lorsque celui-ci est le langage du don de soi, le langage du service comme la Vierge Marie vous le fait comprendre. » Ne comprenant pas une telle exigence, elle se décide à écrire Le silence de la Vierge.

Extraits du livre

Premiers contacts avec la Communauté Saint Jean

À l’adolescence, Marie-Laure s’ennuie. Sa vie, dans un quartier bourgeois de Compiègne, s’écoule lentement : entre des études très studieuses, les activités d’une aumônerie et des vacances dans toujours la même petite station balnéaire. Sans être mystique, elle ressent un amour puissant pour Dieu. Elle rêve de donner sa vie pour une grande cause : cela pouvait être la Nation ou Dieu. Marquée par l’image de Sœur Emmanuelle, elle voudrait trouver son « Caire », un lieu où elle pourra partager la condition des pauvres. Ses deux premières années à Sciences Po ne font que l’enfoncer davantage dans l’ennui.

Septembre 1996 : la rentrée de la troisième année à Sciences Po s’est faite sans moi. Je commençais à être écœurée de cette école élitiste, dans laquelle le port d’une cravate ou d’un tailleur et la maîtrise d’une belle rhétorique payaient plus que le moindre désir de vérité. Avant l’été, j’avais rendu une copie blanche lors d’un partiel et je devais repasser ma deuxième année. Mes cours ne reprenaient donc qu’en novembre car j’avais déjà validé un stage obligatoire. J’ai alors décidé de frapper à la porte de la communauté de l’Arche à Compiègne. Cette œuvre, fondée en 1964 par Jean Vanier, accueille des personnes handicapées mentales et leur propose une vie communautaire. À Compiègne, pendant deux mois, j’ai vécu dans un foyer avec trois personnes handicapées : André, Jérôme et Cynthia1.

J’ai découvert l’existence de la communauté Saint-Jean en 1996, pendant ma dernière année à Sciences Po. Quelques frères de cette communauté s’étaient établis à Attichy (Oise), à une vingtaine de chez mes parents. Un matin, je leur ai téléphoné : « Bonjour, je m’adresse à des communautés religieuses dans le cadre d’une enquête pour un cours de sociologie. J’ai des questions à vous poser sur l’habit monastique. Y aurait-il parmi vous un frère qui aurait une heure à m’accorder ? » Un rendez-vous était fixé pour le samedi suivant. Je ne connaissais rien de la communauté, si ce n’est que les frères de Saint-Jean étaient appelés les « petits gris » à cause de la couleur de leur tunique surmontée d’un scapulaire à capuchon (un peu comme chez les Bénédictins). (…) À la fin de notre entrevue, les rôles se sont inversés et il m’a demandé : « Et que fais-tu l’année prochaine ? » Je lui ai alors raconté à quel point j’avais aimé mon stage à l’Arche mais que, désireuse de faire de la théologie, j’envisageais de m’inscrire à l’Institut catholique de Paris. Il a fait la moue. « Tu sais, “la catho”, ce n’est pas le meilleur endroit pour faire de la théologie. Le mieux, c’est de commencer par une année de philosophie. Tu devrais venir étudier à Saint-Jodard. » La communauté Saint-Jean avait en effet un centre de formation dans ce petit village de cinq cents habitants à l’ouest de Lyon. Mais le frère Régis-Marie me proposait plus que des études : c’était une communauté qui s’ouvrait à moi. Je ne sais pas comment décrire ce que je ressentais, mais ses paroles me séduisaient. À l’évidence, il incarnait un idéal spirituel qui m’attirait. (…) Le frère Régis-Marie avait bien perçu ma soif de Dieu. Au moment de terminer notre entretien, il m’a dit d’un ton très calme : « Je crois qu’on va se revoir ? » Il est très rapidement devenu mon père spirituel. Quelques mois plus tard, mon diplôme de Sciences Po en poche, j’ai fait mes valises pour Saint-Jodard, où j’allais commencer une nouvelle formation à l’« École Saint-Jean ». Mon désir d’entrer dans la vie religieuse devenait de plus en plus explicite.

A Saint-Jodard, Marie-Laure se sent renaître. Elle découvre une existence toute nouvelle : à la campagne, en collocation avec quatre autres jeunes pleines d’enthousiasme, elle suit des cours de philosophie et de théologie, elle participe à des veillées et à des discussions très animées sur l’œuvre de Saint Thomas d’Aquin. Dans ce cadre, elle rencontre les sœurs contemplatives qui y ont leur noviciat et s’y fait une amie.

Celles-ci (les sœurs contemplatives) m’ont offert un témoignage inattendu de jeunesse et de joie. (…) La vie de ces jeunes sœurs m’attirait par son absolu, c’est vrai, mais, face à elles, j’éprouvais en même temps une curieuse envie de fuir, voire de l’agressivité. Et les frères, à vrai dire, ne m’inspiraient pas plus de douceur. Je détestais la froideur de leur liturgie, ainsi que leur approche parfois hautaine. J’étais blessée de leur mépris pour les prêtres diocésains et les religieux des autres ordres (surtout les vieilles congrégations qui, plus axées sur les œuvres sociales, semblaient à leurs yeux avoir perdu leur vocation spirituelle). J’avais aussi parfois du mal à m’identifier au milieu « bon chic bon genre » qui gravitait autour de la communauté.

(…) « Quelle est ma vocation ? » Cette question me hantait depuis des mois. Elle agitait mes pensées durant les cours, sur le chemin de retour à la maison et même durant les offices. Moi qui avais demandé ma première communion à six ans et pour qui recevoir l’eucharistie avait toujours été si important, je fuyais désormais la messe. J’avais l’impression de me battre contre Dieu et sa volonté, jusqu’à ce que, littéralement épuisée, je décide de baisser la garde, de lâcher prise. Je me souviens très bien de ce jour où je me suis couchée immédiatement en rentrant des cours, dans un état de cogitation particulièrement intense. J’ai dormi vingt-quatre heures de suite. Cela ne m’était jamais arrivé. Au lendemain de cette longue nuit, je me suis levée avec une résolution : désormais, je ne lutterai plus contre Dieu et je le laisserai faire.

Quelques semaines plus tard, mon amie novice, plus que jamais convaincue de ma vocation, m’a inscrite à une retraite prévue chez les sœurs à l’occasion de la Semaine sainte. Je n’avais aucune envie d’y aller, mais je l’ai suivie. C’était en 1998, quelques mois avant mon entrée définitive dans la communauté. Le Jeudi saint, on m’a proposé de rencontrer sœur Marthe, la maîtresse des novices. J’entendais parler d’elle depuis des mois comme d’une sœur exceptionnelle par « sa présence », « son regard » et « son discernement ». J’ai accepté l’invitation. Je ne lui avais encore jamais parlé et elle ne devait avoir entendu à mon sujet que des bribes d’information. Pourtant, elle m’a aussitôt affirmé : « Ton cas est clair comme de l’eau de roche. Ta place est chez les sœurs, quand veux-tu rentrer ? » Je venais à peine de passer la porte et de m’asseoir auprès d’elle. La brièveté et la spontanéité de ses paroles contrastaient avec le long discours que je venais de repasser dans ma tête, en patientant dans l’oratoire qui servait de salle d’attente. Mon histoire, mes questions, mes désirs mais aussi mes luttes… tout cela a été balayé en une phrase. Ses paroles étaient tellement nettes et spontanées que je les ai accueillies, non comme le fruit d’une réflexion humaine, mais comme une réponse fulgurante du Ciel à l’attirance, pleine d’ambivalence, que je ressentais. J’ai alors plongé en toute confiance. « Quand veux-tu rentrer ? » En fait, tout était déjà programmé, la rentrée serait de toute façon pour le mois de septembre. La seule vraie question était de savoir quand annoncer la nouvelle à mon père spirituel et à ma famille, que je n’avais pas pris la peine de consulter. Je ne sais plus comment cela s’est passé.

Sa vie de religieuse contemplative

A la rentrée Marie-Laure est reçue comme postulante : elle est autorisée à accéder au chœur, porte un habit distinctif et est confiée à une sœur (Marie-Ségolène) pour décharger un peu sœur Marthe qui est maîtresse des novices. Marie-Laure se sent en sécurité bien que ses questions sur sa « vocation » demeurent. Une retraite, précédant sa demande d’entrer au noviciat, la laisse dans les ténèbres :

Je n’avais obtenu aucun éclairage et j’écrivais noir sur blanc, à mes parents, que le choix de passer ma vie dans cette communauté ne m’appartenait plus. Je le remettais entre les mains de mes supérieures, qui sauraient parfaitement décrypter les signes que je ne recevais pas. Cet abandon de mon propre jugement me paraît aujourd’hui relever d’une incroyable imprudence. La vérité, celle que je cherchais en entrant dans la communauté, était devenue extérieure à moi-même. J’avais remis les rênes de ma vie à mes supérieures. Désormais, je ne parlerai presque plus de mes doutes à mes parents.

(…) La maîtresse des novices nous encourageait à leur écrire souvent, chaque dimanche : « Il est important que vous gardiez le contact avec eux. » Mais je la revois aussi nous mettre en garde : mieux valait ne pas leur exprimer nos doutes. « Ils ne vivent pas notre vie, ils n’ont pas la vocation », disait-elle. « Ils n’ont pas la grâce pour nous comprendre et nous aider dans nos luttes. » Avec nos parents, comme avec toute personne extérieure à la communauté, il fallait apprendre à s’effacer : « La charité exige de nous que nous les écoutions et les interrogions, plutôt que de parler de nous-mêmes », insistait sœur Marthe. Combien de fois l’ai-je entendue reprendre cette métaphore : « Ta vocation est une petite plante, et comme chaque petite plante, il faut bien l’arroser et savoir la protéger de ce qui la mettrait en danger. »

(…) « La pureté de la vie contemplative » exigeait de nous une discrétion absolue. Dès l’entrée en école de vie, on nous éduquait à ne pas exprimer entre nous nos questions et nos doutes : on insistait sur le fait qu’une jeune sœur n’aurait pas la grâce pour nous aider, et que nous risquerions de mettre sur ses épaules un fardeau qui l’aurait fait tomber. Il était inenvisageable, lorsque nous avions le cafard, d’aller frapper à la porte d’une autre novice. Nous vivions les unes à côté des autres, sans savoir vraiment ce que chacune portait, et sans pouvoir se soutenir. Je n’ai appris qu’au bout de plusieurs années que certaines sœurs, dont j’avais été très proche, avaient subi de gros accros de santé, notamment sur le plan psychique, et en gardaient des séquelles profondes. Bref, alors que notre père fondateur avait forgé le concept de « l’amour d’amitié », autour duquel toute notre vie devait s’articuler, dans la pratique, dans notre vie fraternelle entre sœurs, il fallait entrer dans un grand dépouillement. Et je crois que cette solitude et cette pauvreté dans les relations ont nourri en retour une très grande dépendance affective. Beaucoup de jeunes sœurs vivaient un attachement plus ou moins infantile à l’égard des sœurs responsables, seules habilitées à entendre leurs états d’âme.

Les religieuses non seulement peuvent mais doivent absolument tout dire à leur supérieure. Sœur Marthe tient une place unique auprès d’elles.

Impossible en effet d’être sœur de Saint-Jean sans être proche de sœur Marthe étant donné sa place particulière dans la communauté. Cette place s’expliquait en partie par le lien privilégié qu’elle entretenait avec le père (Marie-Dominique Philippe). En août 2006, sœur Marthe priait à son chevet lorsqu’il est parti pour le Ciel. N’était-ce pas un ultime clin d’œil de Dieu pour manifester combien elle était sa fille bien-aimée ? Mais il n’y avait pas que son aura spirituelle. Son rôle effectif dans la communauté était tentaculaire : sœur Marthe était assistante générale de la fondatrice sœur Alix, ainsi que maîtresse des novices pour le noviciat principal situé à Saint-Jodard, mais aussi référente pour tous les autres noviciats de mission, en Afrique, aux Philippines, au Mexique, aux États-Unis… et pour toutes les jeunes sœurs accueillies ici et là. Bref, pour l’essentiel, c’était sœur Marthe qui tirait les ficelles de la congrégation. Elle était pour nous une mère, une supérieure, une confidente, une formatrice, une enseignante, un modèle, un lien vivant avec le Père. Nous justifiions sa prépondérance par ses qualités exceptionnelles et l’histoire encore très récente de notre fondation : personne n’avait son expérience de la communauté. (…) Sœur Marthe occupait une position narcissiquement très confortable dans la communauté. Nous étions prêtes à attendre des heures durant, devant son bureau, pour avoir une chance de lui parler.Côté enseignement, son point nodal consiste à apprendre à « sortir de son vécu » :

Côté philosophique, le père nous formait exclusivement à partir de sa lecture très personnelle d’Aristote. Il fondait son éthique sur la notion très ambiguë de « l’amour d’amitié », et insistait sur la métaphysique, censée nous ouvrir à un « réel » extérieur à nous-mêmes. Au passage, il nous transmettait son dénigrement de la psychologie et de tout ce qui, dans la pensée moderne, s’opposait selon lui au « réalisme de l’intelligence ». Mais le pire, dans ces enseignements, n’était pas la pauvreté de leur contenu. C’étaient les conséquences qu’ils avaient sur notre vie. Dans la communauté, lorsque nous avions dit d’une sœur qu’elle était « affective », nous l’avions mise bien bas dans notre échelle d’appréciation. La pire insulte que nous pouvions donner ou recevoir dans la communauté était la suivante : « Tu es dans ton vécu. » Et le conseil le plus fréquent que nous nous adressions mutuellement était : « Sors de ton vécu ! » Nous apprenions de fait à enfouir tout ressenti personnel et à écouter le « réel ». Ce réel auquel il fallait se conformer, c’était bien sûr la réalité objective, ce qui existait en dehors de nous, indépendamment de nos sentiments, de nos impressions, de nos états d’âme. C’était aussi, transposé au plan divin, la volonté de Dieu, qui s’exprimait à travers ses « instruments » c’est-à-dire nos supérieures qui, elles et elles seules, « avaient la grâce » de la discerner, là encore en dépit de ce que nous pouvions ressentir et comprendre.

Progressivement, Sœur Marthe devient la seule référence de Marie-Laure :

Ma vie était désormais entre les mains de sœur Marthe. Et je n’avais pas seulement abandonné la direction spirituelle de sœur Marie-Ségolène : j’avais également dû rompre le lien avec frère Régis-Marie, celui qui m’avait fait entrer dans la communauté. Sœur Marthe avait demandé à ce qu’il ne soit plus mon accompagnateur spirituel, arguant qu’il ne pouvait pas m’aider à « plonger dans la vie des sœurs », ni à être « dans l’unité avec elle ». De fait, seuls certains prêtres étaient autorisés à accompagner spirituellement des sœurs. Soit parce qu’ils étaient très proches de sœur Marthe, soit parce qu’ils étaient des poids lourds de la communauté à qui l’on pouvait difficilement demander de s’effacer. Frère Régis-Marie, lui, n’était ni proche ni imposant : il s’est incliné, laissant toute la place à une supérieure qui m’attirait dans un lien fusionnel. (…) Aucun père, aucune autre sœur, ne pourrait désormais accéder au sanctuaire de mon âme. Pas même un confesseur. Sœur Marthe ne nous enseignait-elle pas à bien distinguer « confession » et « entretien spirituel » ? (…) Elle était véritablement la seule à qui je devais tout confier. Pourtant, je ressentais face à elle autant d’attirance que de malaise.

Sœur Marie-Laure est envoyé aux Philippines pour fonder avec quelques autres une petite communauté. Elle souffre alors de l’absence de Sœur Marthe…

Je me revois, un soir, dans ma cellule, allongée sur ma paillasse, prenant soudainement conscience de ce lien maladif. Était-ce normal d’être à ce point obsédée par une personne ? J’avais la sensation de régresser, mentalement accrochée à sœur Marthe comme si elle était ma mère. Je réalisais — sans le nommer aussi explicitement — qu’elle exerçait sur moi une emprise affective démesurée. J’ai alors décidé de couper le cordon : j’ai demandé à sœur Marie-Carole, qui était « vicaire », c’est-à-dire référente pour tous nos couvents asiatiques, de devenir ma nouvelle sœur aînée. Cela m’a libérée. Sœur Marthe a accepté tant bien que mal de me laisser m’échapper. « Du moment que nous restions proches », avait-elle dit.

Cependant la relation d’emprise de Sœur Marthe l’emportera. Rappelée en France pour sa 4ème année de noviciat, Sœur Marie-Laure propose de donner quelque cours aux jeunes sœurs. Sœur Marthe lui demande de devenir son assistante pour remplacer celle qui venait de partir de manière précipitée.

Sœur Marthe souhaitait que je me « remette » tout entière sous son obéissance afin, disait-elle, que je sois « dans l’unité » avec elle. Elle allait redevenir ma sœur aînée. Aussi incroyable que cela puisse paraître à mes yeux d’aujourd’hui, j’ai en effet vendu, sans trop d’états d’âme, mon récent statut d’affranchie et j’ai consenti à replonger dans un lien exclusif avec elle. Il faut dire qu’une joie immense habitait mon cœur. C’était encore une fois comme si Dieu m’avait choisie à travers mes supérieures. Les prises de conscience que j’avais eues, à mon arrivée aux Philippines, sur ma dépendance excessive à l’égard de sœur Marthe, s’étaient comme évanouies. J’étais heureuse à l’idée de la retrouver. Je me souvenais qu’à Saint-Jodard, toutes les sœurs rivalisaient d’ardeur et d’astuces pour la rencontrer à la sortie d’un cours ou d’un office. J’aurais désormais un passe-droit spécial : je serais prioritaire à n’importe quelle heure du jour et même tard le soir pour la rencontrer. Les appels dans son bureau étaient incessants, mais je savais qu’en voyant mon numéro s’afficher, elle n’hésiterait pas non plus à interrompre ses entretiens pour répondre à mes questions. Le sort des jeunes sœurs était une priorité absolue pour elle. Grâce à cette charge, je m’apprêtais à entrer dans l’antichambre de la Reine.

Pour ma part, je n’avais alors pas d’autre ambition que de servir le mieux possible ce système. J’en devenais l’un des rouages. Je rabâchais des discours tout faits qui allaient verrouiller l’esprit des jeunes sœurs comme ils avaient verrouillé le mien. Lorsque certaines m’exprimaient des doutes sur leur vocation, je leur répondais : « Tu te sens éprouvée ? Mais tu n’aurais pas tenu plus de six mois dans cette vie exigeante si tu n’étais pas portée par la grâce de Dieu. Et si tu as la grâce, c’est que tu as bien la vocation ! »

Les soubresauts d’un corps malade

Marie-Laure est dès lors suffisamment « digne de confiance » pour être envoyée en mission afin de fonder une communauté ou de remplacer une supérieure défaillante. Elle est passionnée par ces aventures :

Je ne serais jamais devenue adepte de cette communauté sans en avoir d’abord reçu un certain bienfait. La secte est à la fois celle qui vole et celle qui donne, elle administre tour à tour le poison et l’antidote. J’ai réalisé plus tard avoir vécu toutes ces années chez les sœurs dans une espèce de fuite permanente. Je me suis maintenu la tête hors de l’eau en m’engouffrant dans une succession d’expériences originales qui me captivaient : hyperactivisme dans l’exercice de responsabilités auprès des sœurs (au jardin, à l’infirmerie, ou comme assistante au noviciat…), missions exotiques et fondations pleines d’aventures, apprentissage de nouvelles langues (cours de mandarin à l’université de Tainan), ou encore chantiers de construction… Chaque imprévu (comme le nouveau départ pour Cebu) me procurait un plaisir immense.

Mais, faute de pouvoir exprimer le malaise qu’elle éprouve, son corps parle à sa place. Des étouffements et des terreurs nocturnes, des maux de tête la poursuivent. Des maux de ventre aigües l’obligent à rentrer en France pour être opérée d’une tumeur bénigne. Sa famille religieuse décèle l’œuvre du démon dans ce « mal » permanent. Marie-Laure accepte qu’on l’exorcise à plusieurs reprises :

Père Paul-Marie essayait, par ses prières d’exorcisme, de s’attaquer à ma tumeur. Nos rendez-vous commençaient toujours par un bref entretien dans le parloir, au rez-de-chaussée du prieuré de Cenves (Rhône). Nous faisions rapidement le point sur les agressions démoniaques que j’avais subies depuis la dernière séance : douleurs musculaires, cauchemars, hallucinations, engourdissements, balancements ou secousses durant les prières… Je lui remettais ensuite les informations que j’avais récoltées sur ma généalogie et ma petite enfance. J’avais en effet parlé au père Paul-Marie des sentiments ambivalents que je ressentais vis-à-vis de sœur Marthe (attachement, mais aussi inhibitions, angoisses…). Il a très vite considéré que je transférais sur ma sœur responsable de probables blessures d’enfance. Nous cherchions à identifier ce qui aurait pu générer en moi un sentiment d’abandon.

(…) Avec du recul, je crois que ces exorcismes, et ce discours autoritaire qui les accompagnait, ont été une arme de culpabilisation massive. Pour décrypter les agressions démoniaques, père Paul-Marie utilisait en effet des clés d’interprétation précises : tel symptôme était censé correspondre à telle cause. Une douleur au côté gauche ? Regardons de plus près l’ascendance maternelle. Le côté droit vous lance ? C’est sans doute l’ascendance paternelle. Pour simplifier : tout ce qui m’arrivait était de ma faute, ou de celle de mes parents, ou de celle de leurs parents, etc. Jamais, malgré ses aveux d’impuissance, père Paul-Marie n’a proposé de faire appel à quelqu’un d’extérieur à la congrégation, encore moins à l’expertise d’un psychiatre. En cela, il m’a enfermée dans une démarche vaine et longue, alimentant inquiétude, peur, scrupules, et même perte de confiance en Dieu — puisque celui-ci semblait trouver un sens à me laisser patauger dans un problème sans issue. (…) Ce n’est qu’après ma sortie de communauté que j’ai compris, grâce à des discussions avec différents psychologues spécialistes des cas de manipulation : je ne transférais pas de prétendues blessures d’enfance sur ma relation avec sœur Marthe, pas plus que mes difficultés relationnelles avec elle n’étaient causées par le diable. Les troubles que je ressentais n’avaient pas d’autre cause que l’emprise dans laquelle ma supérieure me maintenait. Et père Paul-Marie en était une efficace courroie de transmission.

Au cours des années de vie religieuse de Marie-Laure, des dénonciations pour abus sexuels et spirituels étaient déjà parues dans la presse, révélant une maladie du « corps religieux ». Mais cette communauté avait aussi reçu les plus hauts éloges de Rome. Comment ne pas voir dans les attaques contre sa famille spirituelle l’œuvre du démon ? Des enquêtes canoniques finissent par être mises en place et concluent à la dissolution de cette branche. Le comportement de Marie-Laure demeure ambivalent :

Impossible de le nier, j’ai vécu tous ces évènements dans une grande ambivalence intérieure. Confirmée dans mes questionnements par l’intervention des autorités catholiques, j’ai eu le sentiment clair, presque viscéral, que j’allais, enfin, être libre et m’en sortir. Et pourtant, paradoxalement, devant cette remise en cause soudaine de tous mes repères, j’ai adhéré à la défense collective du système établi et j’ai suivi, comme beaucoup, mes anciennes supérieures devenues clandestines. Je demeurais comme aimantée à sœur Marthe. Remettre en question l’autorité de ma supérieure restait périlleux. Cela revenait à tuer une partie de moi-même.

Un grand nombre de religieuses, considérant qu’elles sont des martyres à la suite du Christ, tentent de se réorganiser autrement. Marie-Laure est prise en étau.

Pour ma part, je me trouvais, depuis l’été, dans un état d’épuisement physique et psychique, sous le coup de mes combats intérieurs et du chaos qui s’était installé dans la communauté. J’avais la sensation d’être comme Lazare, entouré de bandelettes et appelé par le Seigneur à sortir de son tombeau1. Il y a eu à ce moment-là quelques personnes, proches du prieuré et vraiment bienveillantes, auprès de qui, bravant l’interdit pour la première fois, j’ai osé accomplir cette gigantesque révolution : partager mes questions, exprimer mes sentiments, pleurer. Parmi ces amis, l’un d’eux a plus particulièrement été à mes côtés. Il s’appelle Sylvain. (…) Une (autre) figure providentielle m’a éclairée et soutenue dans cette période de grande fragilit : Lorraine, une amie psychologue. Elle m’a merveilleusement aidée, avec beaucoup de délicatesse, en m’apprenant à reprendre confiance dans ma capacité personnelle de jugement et de décision. Elle m’encourageait à écouter la voix de ma conscience. À prendre soin de moi, tout simplement. Et à croire en une possible renaissance

Au bout de 11 ans de vie monastique, Marie-Laure demande à être relevée de ses vœux. Elle construira une famille avec Sylvain : ils auront deux enfants. Plusieurs années s’écoulent avant que Marie-Laure découvre que des sœurs ont continuées l’œuvre sous un nouveau nom. Elle le signale à la hiérarchie qui lui répond qu’il est préférable de garder le silence.

Face au silence criminel de l’institution, face aussi à l’aveuglement de « mes sœurs » qui, par dizaines, souvent de manière anonyme, viennent régulièrement sur la toile témoigner de l’innocence de leurs fondateurs et du trésor de leur vocation, j’ai choisi de simplement vous raconter une autre histoire, mon histoire. À visage découvert. En vous faisant entrer, jusqu’aux limites de l’inconfort, dans mon intimité, dans ma tête, mes mensonges, mes ambivalences, mes souffrances, et mes révoltes. Je ne cherche pas à vous convaincre. Mon portrait n’a d’ailleurs rien de flatteur ou d’idéal. L’idéal, je l’ai résolument quitté, en échappant à ce monde spirituel où tout devait apparaître parfait : notre bonheur, comme notre filiale soumission. Aujourd’hui, je suis libre, car je me suis réapproprié la réalité de mes mots, de mes pensées, de mon corps, et même de ma foi en Dieu, en qui je crois mieux que jamais. Mon histoire peut déranger ou surprendre, mais elle n’a pas à se défendre. Puisse-t-elle seulement avoir mis un peu de chair sur cette réalité encore si ignorée, et pourtant douloureuse, de l’abus spirituel.

Au long de toutes ces épreuves, Marie-Laure est demeurée croyante. Elle a été active dans une paroisse après avoir quitté la vie religieuse. Le silence de l’Église l’a ensuite poussée à vivre, avec quelques amis, en marge de l’institution ecclésiale.