Au coeur de l'Apocalypse

Michel Jondot

Introduction : Le problème du sens

Apocalypse 11,1 à 15,20 :

Lecture du texte

Apocalypse 12,1 à 14,14

Au coeur de l'humanité : le monstre et l'agneau

L'énigme

L'apocalypse en notre temps

Apocalypse 11,1-19 et 14,15-16,21 :

Révélation

Pour conclure : Foi et société

Introduction

le problème du sensAu début du 20ème siècle, un philosophe hongrois (1) tentait de saisir la correspondance entre les formes littéraires et l’esprit du temps où elles étaient écrites.

Ainsi, l’épopée ne pouvait voir le jour qu’en une époque où l’absolu était accessible à l’intérieur de l’univers. Entre le héros d’une aventure et le monde des dieux, sans doute la distance était grande mais l’humanité était capable de la franchir au prix d’efforts à la mesure de ses possibilités : l’Iliade et l’Odyssée l’ont bien montré (« Dans les poèmes homériques, la toute-puissance de la vie, comme catégorie simplement humaine, englobait tout à la fois les hommes et les dieux, faisant de ces derniers des êtres tout simplement humains. ») La chrétienté a permis un univers analogue : Dieu ayant rejoint l’humanité par l’Incarnation, permet des Thomas d’Aquin et des François d’Assise, des Giotto et des Pisano (2).

En revanche, que surgisse la philosophie ! L’absolu quitte le monde pour se loger dans le ciel des idées. Le désir de transcendance ne peut chercher à se réaliser ni en ce monde ni avec ses contemporains. Il ne peut trouver à se nourrir qu’en contemplant le monde des essences, loin de l’histoire en cours, dans le ciel des idées. Un monde nouveau permet des formes nouvelles. Quand l’absolu a déserté l’univers, aucune œuvre littéraire ne peut être épopée. Le temps de la philosophie engendre celui de la tragédie : le temps n’est plus où l’on peut montrer un héros assouvi puisque l’objet à atteindre ou à conquérir n’est plus sur terre ; celui qu’on met en scène demeure avec un désir absurde puisque rien dans l’univers ne peut le combler. A l’absence de réponse que fournit l’histoire en cours, correspond l’attitude tragique : pure intériorité et absurde désir. Cette solitude et ce désespoir engendrent l’univers sombre où les héros refusent toute compromission avec un monde muet et se murent dans le désespoir, la solitude, la mort.

Le monde dans lequel Lukacs s’exprimait était plongé en plein nihilisme, à la veille d’un conflit où, par millions, des hommes auraient à mourir sans être animés par un autre désir que celui de donner eux aussi la mort. La rupture est fondamentale entre cet univers et un Dieu qui lui donnerait sens. Mais « Dieu est mort » ; il a déjà disparu de l’horizon de la conscience, si bien qu’en réalité, les individus vivent hors de toute communauté humaine. Dans un monde donné comme totalité de sens, les autres étaient là pour reconnaître les actions de chacun. Ce temps n’est plus : il est celui où peut naître le roman. Cette forme surgit de l’obligation qui est faite au personnage de quêter le sens de ses actions que les autres sont incapables de lui reconnaître : « L’intériorité isolée n’est possible et nécessaire qu’à partir du moment où ce qui sépare les humains est devenu un fossé infranchissable, quand les dieux se sont tus et que le sacrifice ni l’extase ne peuvent leur délier la langue ou forcer leur secret, quand le monde de l’action se détache des hommes et que cette autonomie le rend creux, inapte à assumer le vrai sens de ses actes, à se faire symbole à travers les actes et à les réfracter en symboles, quand l’intériorité et l’aventure sont à jamais dissociées. »

Le livre de l’Apocalypse est l’apparition d’une forme littéraire particulière : le texte met en scène Jean dans l’acte d’écrire. On sait dans quel contexte le livre se produit : « Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l’épreuve... je me trouvais dans l’île de Patmos, à cause de la Parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » A lire Lukacs, on constate qu’une forme littéraire pose le problème du sens en une époque donnée. Celui-ci est bien présent à notre siècle, à la suite des folies que l’on sait. Il n’est pas résolu en ces temps de globalisation où les crises financières font rage et où la communication entre les hommes passe moins par la parole et le désir que par la monnaie et l’appétit de pouvoir. Bien qu’écartée du temps où l’Apocalypse de St Jean fut écrite, sa lecture peut-elle nous aider à comprendre notre siècle ?

Apocalypse 11,1 à 15,20

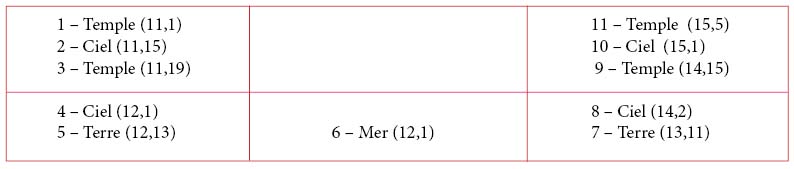

Lecture du texteEn traversant le texte pour une première lecture, nous avions dégagé 9 ensembles. La place du cinquième nous avait intrigués: il n'entre pas, à première vue, dans le jeu des corrélations que nous avions découvert. Nous revenons sur ce passage (11,1 à 15,20) pour en découvrir le secret.

Comme pour le livre pris en son entier, nous commençons par un découpage. Nous considérons comme unité de texte, les versets où le narrateur nous fait percevoir un nouvel espace.

- 1 / 11, 1 : « Puis on me donna un calame en me disant : « Lève-toi pour mesurer le temple de Dieu ».

- 2 / 11,15;: « Alors au ciel les voix clamèrent »

- 3 / 11,19 : « Alors s’ouvrit le Temple de Dieu dans le ciel ... »

- 4 / 12,1 : « Un signe grandiose apparut au ciel... une femme ! »

- 5 / 12,13 : « Se voyant rejeté sur la terre, le Dragon se lança à la poursuite de la Femme »

- 6 / 13,1 : « Alors, je vis ensuite surgir de la mer une Bête »

- 7 / 13,11 : « Je vis ensuite surgir de la terre une autre Bête »

- 8 / 14,2 : « Et j’entendis un bruit venant du ciel »

- 9 / 14,15 : « Puis un autre Ange sortit du Temple »

- 10 / 15,1 : « Puis je vis dans le ciel encore un signe grand et merveilleux »

- 11 / 15,5 : « Alors s’ouvrit le Temple, la Tente du Témoignage »

L’organisation de ces lieux s’avère rigoureuse quand on considère la symétrie qui compose l’ensemble.Pour faciliter la lecture, nous partagerons notre parcours en deux temps. Nous commencerons par le cœur du texte. L’apparition de la « Femme », au verset 12,1, ouvre un ensemble que ferme manifestement le verset 14,14 et qu’entourent les deux ensembles symétriques qu’il faudra ensuite aborder.

Nous serons attentifs à suivre le fil des mots sans nous interdire les réflexions que le travail risque de suggérer.Apocalypse 12,1 à 14,14

Au coeur de l'humanité :

le monstre et l'agneau

Pour accéder au texte de l'Apocalypse cliquer ici

Il est commode, pour saisir la logique et le déroulement de l’action, de se situer dans l’ensemble médian (séquence 6).

Il est organisé autour de l’animalité qui a deux figures.

La première figure est celle d’une Bête ayant le double aspect du pouvoir et de la férocité. Celle-ci a « sept têtes et dix cornes, sur ses cornes dix diadèmes ». Les diadèmes, insignes du pouvoir royal ou impérial, sont multipliés par dix, tout comme les cornes. Quand on sait que le chiffre sept qui est sous-jacent aux cornes et aux diadèmes indique la perfection, on constate que le pouvoir de cette bête est absolu.

L’ensemble qui commence par cette apparition monstrueuse se termine par une allusion à un animal d’une toute autre espèce, fragile et abattu : « l’Agneau égorgé ». L’allusion est une invitation au lecteur à comprendre de quoi il s’agit : « Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » Pourquoi, en effet, cette allusion à Jésus, l’Agneau pascal, dans ce contexte de férocité ? Indépendamment de la dimension théologique de l’expression, il est utile de souligner que le texte, en nous maintenant dans le registre de l’animalité, permet de faire le lien entre les deux autres ensembles. Dans la langue grecque où le texte est écrit, l’animal, qu’il s’agisse de la Bête féroce ou de l’Agneau pascal, est toujours un terme neutre, au sens grammatical du mot. Le premier ensemble (séquences 4 et 5) commence par l’apparition d’une femme (« Un signe grandiose apparut au ciel : une femme ! Le soleil l’enveloppe... »). Comme en écho, le dernier ensemble (séquences 7 et 8) se termine par le même verbe, pour désigner un homme : « Et voici qu’apparut à mes yeux une nuée blanche, et sur la nuée était assis comme un fils d’homme... » Très habilement, jouant sur la métaphore de l’Agneau qui dit le Christ pascal, le texte, passant par l’animalité, peut dire l’Autre de l’homme et de la femme, leur dépassement.

Ce passage par l’animalité, à la sixième séquence, permet de faire le lien avec les deux autres ensembles. Entre le début et la fin de cette séquence se déroule un combat. Deux camps s’affrontent qui ont partie liée avec les éléments qui composent le cosmos. Le « neutre » qui marque le dépassement du masculin et du féminin, n’est pas seulement celui qui oppose homme et femme mais ciel et terre : les premiers mots de l’ensemble marquent bien cette jonction sinon du ciel et de la terre, du moins de la terre et de la mer. Alors qu’au premier livre de la Bible, la parole créatrice sépare la terre et la mer en écartant les eaux d’en-haut, venant du ciel, et les eaux d’en-bas, celles des mers, ici, au livre de la fin, les eaux de la mer rejoignent la surface de la terre : le texte nous conduit « sur la grève de la mer ».

Une opposition semblable se manifeste, au même lieu, entre un combat qui commence dans les hauteurs [« Alors il y eut une bataille dans le ciel » (Séquence 4 : Apoc 12,7)] et qui se termine, au terme du dernier ensemble par une « bonne nouvelle » venant du ciel, adressée aux habitants de la terre (séquence 8 : Apoc 14,7).

Cette victoire annoncée à la terre est déjà acquise dès les premières lignes, dans le ciel. Ce qui oppose les adversaires, c’est la prise de pouvoir sur la vie humaine. Face à la femme enceinte, le Dragon, escorté de ses anges, est à l’affût du moment où le fruit des entrailles, l’enfant nouveau-né, va surgir. Non seulement celui-ci échappe à ses prises mais un combat se livre entre les habitants du ciel, les Anges sous la conduite de Michel (dont le nom est une question : « Qui est comme Dieu ? ») et les troupes du Dragon.

La couleur du Dragon n’est pas insignifiante. Le « rouge-feu », dans l’imaginaire antique, connote le feu des enfers, la menace de mort. Dans la première communauté chrétienne, c’était, disait-on, la couleur de cheveux de Judas. Il s’agissait sans doute d’un héritage grec ; lors de certaines fêtes, les personnes rousses étaient en danger ; pour conjurer le malheur on les roulait dans la boue. Manifestement, face à la femme et face à Michel, le Dragon n’est pas dans son lieu qui est sous la terre et, dans le combat de l’Apocalypse, il n’est pas étonnant de le voir écarter du ciel ces miettes de feu. A ses yeux, elles ne sont pas à leur place ces étincelles que sont les étoiles ; il les balaie pour les envoyer sur la terre. Le Dragon, en effet, est la figure du démoniaque qui a pu pénétrer dans le Royaume de l’Autre, son ennemi.

Au terme du combat, le ciel est purifié et cette pureté est une victoire ! Restent souillées la terre et la mer (« Malheur à vous, la terre et la mer, car le Diable est descendu chez vous » : 12,12). Mais quelque part dans l’univers un lieu est libéré du mal et de Satan. Ce dernier est celui qui rend les enfants des hommes coupables. Il tient, dans les scènes de la littérature juive, le rôle du Procureur dans un procès, celui qui accuse : « On a jeté bas l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant Dieu. »

Ce titre dit bien ce qu’énonce le texte. Il dit aussi les difficultés qu’il nous faut dénouer pour entrer dans le monde du sens d’un livre mystérieux écrit dans une époque qui n’est pas la nôtre et qui pourtant nous rejoint.

Le combat sur la terre : une énigme

Une fois rejeté sur la terre commence le combat dont on a perçu le cœur dans l’ensemble médian où, effectivement, à l’intérieur du thème de l’animalité s’opposent « la Bête » et l’Agneau. On voit d’emblée que les lieux illustrent les mots du début ; ils insinuent l’impureté de la mer et de la terre : terre et mer se joignent là où l’adversaire de Dieu va se lancer dans le combat. Celui-ci commence dès que le Dragon se voit rejeté sur terre : « Il se lança à la poursuite de la Femme » qui lui échappe. La voilà loin de ses ennemis qui habitent la terre, emportée sur « les ailes du grand aigle », au désert, comme le peuple hébreu dans sa marche de l’Exode (12, 13-15). Le combat se termine avec la manifestation de l’Agneau qui « apparut » (14,1) aux yeux du narrateur comme la femme dans le ciel, au début du récit, et comme le Fils d’homme au terme du texte.

La fin du combat s’accompagne d’une mention qui est un clin d’œil de Jean à son lecteur : « C’est ici qu’il faut de la finesse ! Que l’homme doué d’esprit calcule le chiffre de la Bête : son chiffre c’est 666 » (13,18). On s’est beaucoup interrogé sur la signification de ces trois chiffres. Marque de répétition des trois bêtes qui se succèdent ? Comble de l’imperfection (le 6, précédant le 7 qui marque la plénitude, répété trois fois) ? Nom d’une divinité païenne ? De Néron ou de Domitien ? Mieux vaut constater qu’aucun essai de décryptage n’a déclenché, au cours de vingt siècles d’histoire, l’assentiment de l’ensemble des exégètes ni des lecteurs. L’énigme reste une énigme et elle doit peut-être le rester. Le combat entre le démoniaque et le divin tient peut-être dans la question posée à l’homme par le chaos de l’histoire.

Le combat de l’Apocalypse ressemble à celui d’Œdipe face au Sphinx qui le somme de déchiffrer une énigme. Le Sphinx trouve son Maître, l’Apocalypse trouve-t-elle le sien ? Il ne le semble pas. Le combat ressemble à un roman contemporain, œuvre d’un écrivain latino-américain, Roberto Bolano. De très longues histoires se déroulent dans le livre sans que jamais aucun des épisodes n’aboutisse. Des universitaires sont à la recherche d’un écrivain sur lequel ils travaillent sans jamais le rencontrer : on en vient à douter de l’existence de cet homme qui risque pourtant de recevoir le prix Nobel. L’aventure amoureuse d’une femme débouche ailleurs que là où l’on pouvait s’y attendre. Les nombreuses femmes assassinées dans une ville du Mexique posent un problème policier qui ne sera jamais résolu. Le lecteur est déplacé d’un continent à un autre et il découvre une humanité où se mêlent le pire et le meilleur sans que l’on puisse discerner où est le meilleur et où est le pire. L’humanité est tout entière enfermée dans l’énigme. On s’interroge sur le titre que le romancier a donné à son œuvre et sur lequel il n’a pas donné d’explication : 2666. Sans doute est-ce une façon de recevoir l’appel à la finesse que formule Jean. L’histoire humaine, dans les années 2000, est un chaos où se conjuguent le sens et le non-sens comme, au temps de l’Apocalypse, se conjuguaient démoniaque et divin. Elle est une énigme : 666 ; le nombre ne sera pas plus déchiffré au 21ème siècle qu’il ne l’était lorsque s’écrivait l’Apocalypse.Les termes de l'énigme

La terre, figure de l’humanité.

Son comportement dans l’Apocalypse est particulièrement énigmatique. Dans ce combat entre le divin et le démoniaque, dans quel camp se situe-t-elle ? L’ennemi (« L’énorme Dragon, l’antique Serpent, le Diable ou le Satan, comme on l’appelle, le séducteur du monde entier » 12,9.) se jette à la poursuite de la femme, figure de fécondité. Un fleuve sort de sa gueule pour l’engloutir : le combat contre l’humanité est commencé et la terre s’avère l’alliée de Dieu. « Ouvrant la bouche, elle engloutit le fleuve vomi par la gueule du Dragon » (12,16). Lorsque la lecture nous conduit sur le champ de bataille, là où la Bête surgie de la mer déploie ses efforts, pour le coup « l’espoir changea de camp, le combat changea d’âme » ! La terre ne fait plus obstacle au Dragon, mais elle s’incline devant lui. « La terre entière suivit la bête. On se prosterna devant le Dragon... et l’on se prosterna devant la Bête. » Les paroles que prononce alors l’humanité font apparaître le fond du problème. Entre le divin et le démoniaque, aux yeux de l’humanité, on ne fait plus de distinction. Dans un lieu autre, le ciel, le chef des armées célestes s’affrontant au Dragon était porteur d’une question. Le nom de Michel, répétons-le, est une question destinée à mettre en évidence la force de Dieu : « Qui est comme Dieu ? ». Face à la Bête, la question est reprise attribuant à la Bête démoniaque la question attachée à l’action de l’Archange : « Qui égale la Bête et qui peut lutter contre elle ? » (13,5).Le simulacre

Comment discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de Satan ? Voilà bien la question à laquelle les destinataires de Jean sont confrontés. L’auteur de l’Apocalypse dresse de l’histoire un portrait où « l’autre » s’introduit dans « l’un ». Quand l’un est avec l’autre, à la même place que lui et en même temps que lui, ils sont ensemble. Cet adverbe, en latin, se traduit par « simul » qui a donné en français le mot « simulacre ». Le Dragon a pris la place de Dieu. Il n’est plus le vaincu éjecté du ciel. Il s’infiltre dans l’être de Dieu ; plus exactement, il écarte l’être de Dieu pour se l’approprier. Désormais la terre n’est plus face à un être considéré comme source de tout être, mais à un simulacre d’être. A plusieurs reprises, nous avons souligné l’importance du verbe « apparaître » qui signale la réalité de ce que voit Jean (« Un signe grandiose apparut... »). L’apparaître, certes, échappe au regard de l’humanité considérée dans son ensemble. Il se manifeste aux prophètes dont Jean se présente l’héritier. L’apparaître s’oppose à ce qui semble ou ressemble mais qui n’est pas. Il est la réalité qui se manifeste, qui se révèle à l’auteur, « le voyant » : Apocalypse. Quant au déroulement de l’histoire dans lequel l'humanité est prise, la mise en scène du Dragon et de ses adjoints tente d’en révéler la dimension illusoire.

On peut relire le texte en décelant cette volonté de l’auteur de souligner la ressemblance ou le faux-semblant.

L’aspect de la première Bête peut tromper. A ceux qui considèrent que la puissance appartient à Dieu, l’animal étale tous les signes de la force et du pouvoir : cornes et diadèmes en quantité. Dès les premiers mots du livre, Dieu est considéré comme celui qui donne : « Révélation de Jésus-Christ : Dieu la lui donna » (1,1). Le Dragon est celui qui a « transmis son pouvoir à la Bête » comme Dieu a transmis à Jean le savoir que le livre expose.

Le livre s’adresse à ceux qui voient en Jésus la victime pascale qui se donne en sacrifice comme, dans le monde juif, l’agneau qu’on immole à chaque Pâque ; pour cette raison les communautés chrétiennes l’appellent « l’agneau égorgé ». La deuxième bête est le simulacre de la victime pascale : « elle avait deux cornes comme un agneau » et elle oblige à rendre un culte à la première bête dont « l’une des têtes paraissait blessée à mort » : autre indice de l’immolation christique dont les chrétiens font mémoire.

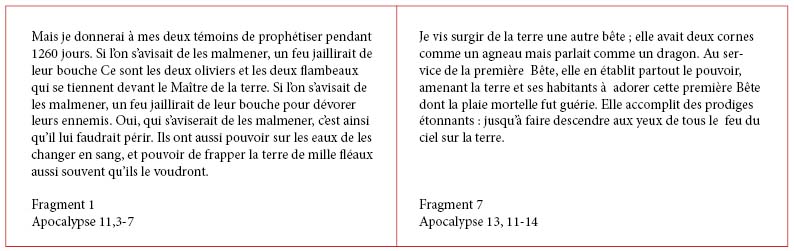

Pourquoi deux bêtes ? Pourquoi la deuxième bête a-t-elle besoin d’avoir avec elle une image de la première bête ? Pour comprendre cette volonté de faire apparaître en couple les agents du Dragon, il faut peut-être remonter plus haut dans le texte (11,3-7). Il y est fait allusion au temps pendant lequel Jérusalem sera livré aux païens. Au cours de cette période deux véritables témoins de Dieu seront envoyés pour prophétiser : « Ce sont les deux oliviers et les deux flambeaux qui se tiennent devant le Maître de la terre. » On nous annonce que le terme de leur mission sera l’arrivée de la Bête surgissant de l’abîme.Il est frappant de constater le parallélisme entre le rôle tenu par la deuxième Bête et son image, d’une part, et celui tenu par ces deux témoins qui ne sont pas des simulacres : ils sont vraiment, à en croire le texte, les prophètes de Dieu.

La Bête qui a deux cornes comme l’Agneau, « accomplit des prodiges étonnants, jusqu’à faire descendre, aux yeux de tous, le feu du ciel sur la terre » (13,13). Les deux « oliviers pourraient faire jaillir de leur bouche un feu capable de détruire leurs ennemis » (11,5). « Ils ont pouvoir de clore le ciel afin que nulle pluie ne tombe durant le temps de leur mission ; ils ont aussi pouvoir sur les eaux de les changer en sang et pouvoir de frapper la terre de mille fléaux, aussi longtemps qu’ils le voudront. » Prodiges aussi étonnants que ceux qu’accomplira la deuxième bête qui « fourvoie les habitants de la terre ».

Le parallélisme le plus saisissant est celui qui allie la parole et la mort. Les deux témoins sont des êtres de parole qui honorent Dieu. Au contraire, la bête et son image ont soit des discours blasphématoires soit des semblants de langage. L’image de la seconde bête ne parle pas d’elle-même. Le pouvoir de discourir, de blasphémer et de contraindre lui est insufflé de l’extérieur alors qu’il sort de la bouche des deux témoins comme leur propre souffle, un feu qui jaillit de son foyer. La parole prononcée par la bête et son image conduisent à la mort ceux qui ne lui rendent pas un culte. Celle des témoins du vrai « Maître de la terre » les conduira à la mort, à l’heure du combat. En effet, quand viendra la Bête surgissant de l’Abîme, ils seront mis à mort et exposés « là où leur Seigneur aussi fut crucifié ».

Liturgie céleste et liturgie démoniaque

Cette mort indique précisément le point où les rôles s'inversent. Les deux simulacres de prophète donnent la mort aux « deux oliviers » au moment même où ils prennent leur place. Pour eux est venu le temps de se mettre à parler et à entraîner l’humanité dans un culte illusoire : « La Bête fourvoie les habitants de la terre, leur disant de dresser une image en l’honneur de cette bête qui, frappée du glaive, a repris vie. On lui donna même d’animer l’image de la Bête pour la faire parler et de faire en sorte que fussent mis à mort tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la Bête. » (13,14–16).

Il n’est sans doute pas artificiel de souligner que le temps pendant lequel les deux témoins sont à l’œuvre a les mêmes dimensions que celui pendant lequel les bêtes sont au combat : 1260 jours pour les premiers et 42 mois pour les seconds. Les temps se superposent comme les adversaires. Il est commode, pour en saisir la logique, de se situer dans l’ensemble médian (séquence 6).

Le culte démoniaque se confond avec le culte « en esprit et en vérité » que prêchaient « les deux flambeaux » (11,4).

Au ciel, on chante « la victoire, la puissance et la royauté acquises à Dieu... et à son Christ ». « Sur la grève de la mer » l’humanité est poussée à un culte illusoire et bestial : « Emerveillée, la terre entière suivit la Bête. On se prosterna devant le Dragon... » (13,3-4). Le ciel est le séjour de Dieu. Il peut descendre parmi les hommes. Il est parmi les hommes lorsqu’ils chantent en vérité la victoire de l’agneau immolé. Mais la vigilance s’impose : où est le culte rendu à Dieu et où celui à Satan ? A en croire les premières lignes du livre, le texte est entendu dans une assemblée liturgique où lecteurs et auditeurs se font face : « Heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques s’ils en retiennent le contenu » (1,3). Une sérieuse question leur est posée.Une vision métaphysique : la perte des identités

Le texte de l’Apocalypse a interrogé toutes les époques ; et la nôtre ne fait pas exception.

Manifestement « l’humanité tout entière » qui suit la Bête nous rappelle ces situations où « Père des peuples » et « Führer » imposaient leur volonté sur des pays entiers. Comment lire le récit des liturgies de prosternation devant la Bête sans se rappeler les défilés de Nuremberg ou de la Place Rouge pour vénérer ceux qui détenaient le pouvoir ?

Le problème politique sous-jacent à notre texte apparaîtra peut-être plus clairement si l’on éclaire d’abord la question métaphysique qu’entraîne notre lecture. Ce combat aux allures étranges dans la littérature apocalyptique et chrétienne a des correspondances païennes auxquelles s’intéressent la littérature et la philosophie contemporaines. Deleuze et Foucault se sont penchés sur les œuvres de Klossowski. Ce dernier reprend les aventures de Diane et d’Actéon (3). Ce petit fils d’Apollon est un chasseur particulièrement habile qui surprend Artémis - la Diane des Romains - en train de prendre son bain. A cette vue, il brûle de désir. Pour se protéger, la déesse se met d’accord avec un de ces êtres assez curieux, intermédiaires entre les dieux et les hommes. On les appelle des « démons » bien qu’ils n’aient rien de commun avec les démons de la tradition biblique. Toujours est-il que cet acteur joue auprès d’Actéon un rôle semblable à celui du Dragon et de ses acolytes face à l’humanité. Il simule la déesse comme le Dragon et les Bêtes simulent le Dieu de Jésus et l’Agneau immolé. Le démon, serviteur de Diane, prend la place et les allures de la déesse alors que le chasseur amoureux est transformé en être monstrueux. Le démoniaque s’introduit dans la déesse, devenant son double. Les rôles alors s’inversent. D’admirateur de Diane, Actéon devient victime ; transformé en cerf, il est dévoré par ses propres chiens comme l’humanité de l’Apocalypse, servante du Dieu de Jésus, trompée par la Bête, se met à suivre le monstre comme un vil troupeau.

Ce qui, dans cette fable antique, intrigue romanciers et philosophes, c’est le rapport du même et de l’Autre. Vingt siècles de christianisme ont opposé le même et l’Autre, Dieu et Satan. En réalité l’Autre peut s’insérer dans le même, se confondre avec lui, faisant éclater le monde de l’être où ce qui existe est clairement défini et identifié. « En creusant l’identité des choses et des êtres, le simulacre produit la rupture de toutes les formes d’identité. » Le simulacre étant la fusion des contraires, comment distinguer ceci de cela ?

Curieusement, le combat avec la Bête, dans l’Apocalypse illustre ces intuitions contemporaines. Jean parle dans une société où les hommes se trouvaient distingués les uns des autres. Le riche n’y était pas le pauvre et l’esclave n’y était pas l’homme libre. Que surgisse la Bête, qu’elle prenne la place de Dieu et se confonde avec lui, que le lointain prenne la place du prochain et s’abolissent toutes les distinctions. Dès que la Bête sort des eaux son pouvoir abolit toutes les distinctions, dans le cosmos comme sur la terre. Elle s’en prend à toute l’humanité : ceux qui demeurent au ciel comme ceux qui demeurent ici-bas (13,6).Une vision politique : victoire du totalitarisme

« Banalité du mal » disait Hanna Arendt face au tortionnaire Eichman.

Rien ne distingue, aux yeux de la philosophe allemande, le haut fonctionnaire nazi et le cadre moyen d’une entreprise quelconque. Dans l’Apocalypse, rien ne distingue une race d’une autre, et le saint est confondu avec le pécheur ; à la Bête est donné pouvoir « sur toute race, peuple, langue, nation. Et ils l’adoreront tous les habitants de la terre. » (13,7). Le même chiffre ou le même nom sont inscrits sur la main droite ou sur le front. C’est la condition pour vivre en société. « Par ses manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s’il n’est marqué au nom de la Bête ou au chiffre de son nom. » (13,16-17). Voilà qui donne à réfléchir aux lendemains d’un siècle qui a vu s’épanouir des totalitarismes comme l’histoire n’en avait pas connus.

Banalité des responsables du totalitarisme.

Hanna Arendt en fait la description. Il serait intéressant de reprendre les analyses de la philosophe et de constater à quel point ce qu’elle dit se trouve déjà insinué dans le dernier livre de la Bible. Elle souligne, par exemple, l’importance du rituel. Défilés, cérémonies pompeuses fascinent de même que, dans notre texte, l’humanité, comme dans une liturgie, se prosterne devant le Dragon et dresse une image en l’honneur de la Bête (4). « Les origines du totalitarisme concentrent les pouvoirs de la police ; elle ne se prend jamais à penser le monde tel qu’il est réellement et ne confronte jamais les mensonges à la réalité. Parallèlement, la vertu qu’elle cultive par-dessus tout est la loyauté au chef qui, tel un talisman, assure la victoire finale du mensonge et de la fiction sur la vérité et la réalité. L’important dans leur loyauté n’est pas leur croyance en l’infaillibilité d’un chef mais leur conviction que quiconque utilise les instruments de la violence avec les méthodes supérieures de l’organisation peut devenir infaillible. » Comment, en lisant de tels propos, ne pas entendre les menaces de mort à l’égard de ceux qui ne se plient pas au culte officiel. On est en plein mensonge également face aux bêtes qui « fourvoient » hommes et femmes ou face à l’animal à deux cornes qui est une fausse imitation de l’agneau immolé. « Qui égale la Bête et qui peut lutter contre elle ? » : n’est-ce pas le cri qui traduit la conviction qu’en se soumettant aux instruments de la violence on acquiert l’infaillibilité dont parle ironiquement H. Arendt ?

Apocalypse 11,1-19

et 14,15-16,21

RévélationLe sens d'un mot

Ce que nous avons appelé le " coeur du texte " est encadré par deux ensembles symétriques qu'il faut aborder maintenant. Ce faisant, nous serons peut-être à même de répondre à la question qui a motivé notre lecture : le livre de l'Apocalypse peut-il nous aider à vivre le chaos de notre siècle ?Que peut signifier l’expression : « La révélation - autrement dit l’Apocalypse – affirme telle et telle vérité ? » N’y a-t-il pas quelque chose d’illogique à prétendre que le langage dont Dieu se sert pour s’adresser à l’homme se confond avec celui dont les hommes communiquent entre eux ? Que peut signifier la communication de vérités « surnaturelles » dans le langage banal d’une société ordinaire ? Un théologien s’est posé cette question. La lecture qui nous reste à faire nous y conduit.

Pour accéder au texte de l'Apocalypse cliquer ici

Lecture du texte

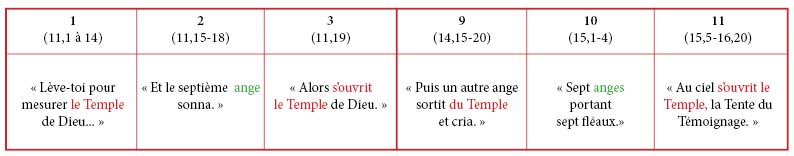

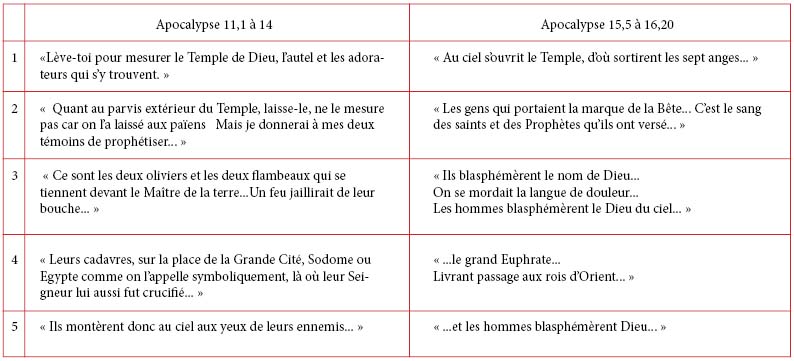

Cet ensemble partant de l’apparition grandiose d’une femme qui enfante et se terminant par l’apparition grandiose d’un Fils d’Homme est encadré par trois fragments dont le parallélisme est évident. Ces deux triades s’appellent. Leur lecture devrait nous aidait à traiter cette question.La première fait accéder le lecteur, en son début, en un lieu sacré : le Temple à mesurer et à construire (« Lève-toi pour mesurer le Temple de Dieu, l’autel et les adorateurs qui s’y trouvent. » 11,1). Dans un contraste saisissant, la seconde triade, en son terme, donne à voir la disparition de l’univers en même temps que l’écroulement de l’immense ville diabolique :« La Grande Cité se scinda en trois parties, et les cités des nations croulèrent ; et Babylone la Grande, Dieu s’en souvint pour lui donner la coupe où bouillonne le vin de sa colère. » (16,19-ss). La succession « Culture / Nature » (Temple-Ciel–Temple) se retrouve dans les deux cas, accompagnée par les mêmes personnages.

Il est à noter que chacun de ces six fragments se terminent tous par un malheur. Sept mille personnes périssent sous un tremblement de terre (fragment 1) ; le temps de la fureur est venu, si l’on en croit les 24 vieillards (fragment 2). « La grêle tombait dru » lorsque s’ouvrait le Temple au fragment 3. Les vendanges du fragment 9 se transforment en flots de sang montant jusqu’au mors des chevaux et les vainqueurs de la Bête, chantant la sainteté de Dieu, se réjouissent de voir éclater ses vengeances (fragment 10). Il fallait trouver le terme le plus effrayant qui soit pour évoquer la fin des fins : « Ils les rassemblèrent au lieu-dit, en hébreu, Armageddon (fragment 11). » Pourquoi cet entêtement du texte à pousser son lecteur au risque du désespoir ?

Avancer dans le texte revient à s’enfoncer dans la catastrophe. Comparer la première triade et la dernière pourrait bien nous aider à comprendre ce qui, après première vue, nous paraît une logique du mal. Ces deux ensembles textuels, mis en parallèles, font apparaître une opposition entre les espaces où vit l’humanité, le fonctionnement de la parole humaine et le développement des temps.

La première triade

Cette triade étale d’abord un espace sacré (« Le temple de Dieu, l’autel et les adorateurs qui s’y trouvent »). Y accéder consiste à monter (« Lève-toi pour mesurer »).

L’autre lieu est plus neutre : il s’agit du Parvis extérieur livré aux païens qui fouleront la Terre Sainte pendant 42 mois. Mais les lieux sont éclairés par les forces de la parole : deux témoins, deux prophètes. Deux oliviers : ils font entendre la fertilité de la terre puisque leurs fruits nourrissent ceux qui s’abritent sous leur ombre. Et la fécondité des champs est inséparable de la parole puisque ces deux arbres sont des témoins dont la bouche peut lancer des flammes, décontenancer tout adversaire et « frapper la terre de mille fléaux ».

A la période des deux prophètes dont la parole est belle et pure succède un temps étrange où les mots ne désignent plus la réalité ; la mort et la confusion des termes vont de pair. On confond les villes. Les cadavres des oliviers sont exposés aux regards de tous sans que leur soit autorisé d’être mis au tombeau et pourtant la vie sociale se déploie. « Les habitants de la terre s’en réjouissent et s’en félicitent ; ils échangent des présents. »

Dernière scène ; elle correspond à la première. Un souffle de vie remet debout les deux prophètes et les fait monter dans les hauteurs. La terre n’est plus honorée par la parole prophétique. Le langage tout entiers’efface. Hors de tous les discours possibles, la création ne peut que sombrer, la ville s’écroule et 7000 personnes périrent dans le cataclysme. Sans parole le monde ne tient plus !

En fin de compte, la parole est victorieuse ; les témoins s’élèvent aux yeux de leurs ennemis dans la ville qui s’écroule.

La deuxième triade

Cette seconde triade se déroule selon le même rythme. De manière plus dramatique mais selon la même cohérence, le malheur se répand au fur et à mesure que l’humanité s’efface et que le langage non seulement disparaît mais se pervertit. Tout commence, comme dans le fragment 1, dans le Temple qui se remplit de la Gloire de Dieu et d’où sort une voix. Ensuite la terre innommée est écrasée par la colère de Dieu. Ceux qui portaient la marque de la Bête - les anti-adorateurs des habitants du Temple - disparaissent sous l’effet des ulcères. Les eaux de la mer se transforment en sang tout comme les fleuves et les sources. Symétrique de la première triade lorsque parlaient les oliviers, témoins de Dieu, l’espace est démoli : juste châtiment pour avoir fermé les oreilles au message des deux arbres : « C’est le sang des saints et des prophètes qu’ils ont versé. »

On doit sans doute considérer comme parallèle au temps des deux oliviers, la façon dont la coupe qui, répandant son mal sur le soleil, brûla les hommes par le feu : « Et le quatrième répandit sa coupe sur le soleil ; alors, il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. » (16,8). Non seulement la parole a disparu mais en encadrant l’expression « se mordre la langue » par le verbe « blasphémer », on laisse entendre qu’il est pire que de perdre son corps et pire que perdre la parole. Celle-ci joint les sujets qui, s’entretenant, construisent une cité. Le « blasphème », loin de joindre, écarte Dieu lui-même.

Un quatrième épisode surgit : l’espace s’ouvre à l’envahisseur comme le langage se mélangeait dans la première triade et confondait les lieux. Les rois d’Orient prennent la place laissée libre par les serviteurs de la Bête (« Le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve ; alors ses eaux tarirent, livrant passage aux rois d’Orient. ») La disparition du langage est alors visualisée : des bouches ne sortiront plus des mots mais, si l’on en croit les yeux du narrateur, « des esprits impurs comme des grenouilles ». Et, en fin de compte, la défaite est totale dans la mesure où l’on sombre dans le blasphème.

Parole, sens et non-sens

Qu’est-ce que le mal, à en croire la lecture que nous venons de faire ? Il semble bien que ce soit le fruit des personnes humaines qui, pervertissant cette communication les faisant entrer en humanité, écartent l’instrument de la rencontre, la parole qui joint. Le comble de cette perversion se trouve dans l’élimination du mot « Dieu » : le blasphème étant considéré comme la mise à l’écart du terme désignant le plus désirable des rapprochements.

L’Apocalypse n’est pas la révélation du mal comme on l’affirme parfois. Elle en est l’inverse. Les deux séries que nous venons de lire, en effet, encadrent quatre fragments dont le contenu éclaire la portée du livre que Jean reçoit et écrit. Si la nature du mal a pour source l’activité de parole, il en va de même de la révélation qui s’affirme : elle passe par des lèvres humaines. Mais, loin d’écarter, les paroles rapprochent et construisent un monde. « La Royauté du monde est acquise à Notre Seigneur ainsi qu’à son Christ. » Se constitue alors une société humaine originale (24 vieillards), assis devant Dieu. « Ils rendent grâces. » Dans un décor étrange – ;« une mer de cristal mêlée de feu » - ceux qui ont triomphé de la Bête chantent le Cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l’Agneau.

On tient deux extrêmes. Les profondeurs abyssales du non-sens sont le retrait absolu de la parole. Les hauteurs de la vie sont le lieu où la parole se fait action de grâces et chant liturgique. En réalité, le livre que Jean écrit nous fait traverser plusieurs paysages et l’un d’entre eux est celui à partir duquel l’univers apparaît comme manifestation, révélation ou Apocalypse de Dieu. Au plus bas de la création, le langage devenant blasphème, se retire et écarte la vie. Le monde n’est plus que chaos. A ce stade, la terre est ébranlée. Elle n’est guère dépassée que par le chaos sur lequel règne la Bête : lieu d’indistinction où le langage n’est qu’illusion et non sens, où l’on ne sait qui parle à qui, où chacun est marqué par un chiffre sans être appelé par un nom. La vie est profane à l’heure où les témoins de la parole, les deux oliviers, sont relevés de la mort et appelés dans les hauteurs, comme Jean qui reçoit l’instrument pour mesurer le Temple. Elle est profane encore pendant les 1260 jours où parlent les deux prophètes vêtus de sacs. En réalité, à son sommet, la création est apocalypse lorsqu’un groupe d’adorateurs se réunit à l’intérieur du Temple. Sans eux la révélation ne pourrait pas être.

En quoi, en effet, la vérité de Dieu peut-elle se manifester si elle n’est pas reçue par des croyants ? A quoi sert ce que communique Dieu s’il n’est personne pour le recevoir ? En réalité des familles humaines sont éparpillées dans l’univers ; entre elles fonctionne une vraie communication. Parmi elles, certaines sont conscientes qu’il s’agit d’un don de Dieu ; elles en rendent grâces. Accueil par l’humanité et don par Celui qu’on considère comme créateur composent la vérité de Dieu et de l’univers : l’Apocalypse. Dans notre lecture, il nous faut maintenant, pour comprendre et apprécier le livre, entendre le chœur des vingt-quatre vieillards (« Nous te rendons grâces, Seigneur, Dieu Maître de tout... ») et écouter ceux qui ont triomphé de la Bête (« Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu et le cantique de l’Agneau »).

Qu’est-ce que le non-sens, à en croire la lecture que nous venons de faire ? Il semble bien que ce soit le fruit des personnes humaines qui, pervertissant cette communication les faisant entrer en humanité, écartent l’instrument de la rencontre, la parole qui joint. Le comble de cette perversion se trouve dans l’élimination du mot « Dieu » : le blasphème étant considéré comme la mise à l’écart du terme désignant le plus désirable des rapprochements.

L’Apocalypse n’est pas la révélation du mal ou du non-sens, comme on l’affirme parfois. Elle en est l’inverse. Les deux séries que nous venons de lire, en effet, encadrent le coeur du texte dont le contenu éclaire la portée du livre que Jean reçoit et écrit. Si la nature du mal a pour source l’activité de parole, il en va de même de la révélation qui s’affirme : elle passe par des lèvres humaines. Mais, loin d’écarter, les paroles rapprochent et construisent un monde. « La Royauté du monde est acquise à Notre Seigneur ainsi qu’à son Christ. » Se constitue alors une société humaine originale (24 vieillards), assis devant Dieu. « Ils rendent grâces. » Dans un décor étrange – « une mer de cristal mêlée de feu » - ceux qui ont triomphé de la Bête chantent le Cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l’Agneau.A en croire la lecture du texte et ce qui l'entoure, entrer dans le sens de l'Apocalypse conduit à s'interroger sur la façon de vivre en société. En ceci nous rejoignons les intuitions de Lukaks d'où nous sommes partis.

Suivre la Bête est une jolie fable pour illustrer l'illusion dans laquelle succombent de nombreux contemporains. Se soumettre à une autorité s'avère peut-être dangereux. Cette affirmation peut valoir à l'intérieur de l'Eglise : certaines paroles du Pape François nous permettent de le penser.

L’histoire nous apprend qu'on peut sombrer dans l'illusion qu'on suit Dieu alors qu'on est au service de la Bête. On échappe au danger lorsqu'on revient au cœur du message chrétien. En Jésus, Dieu demande à être effacé : « Il s'anéantit prenant la forme d'esclave » (Ph 2,16). Sa façon d'être avec nous consiste à s'effacer devant nous. Avec le christianisme, le monde repose sur le « rien » de cet effacement : « ex nihilo », disent les théologiens. Nihilisme ? Peut-être, mais, par-delà ce « rien », chacun peut s'ouvrir à celui ou celle qui vient, à ce qui vient et d'où peut jaillir la vie. « Ex nihilo » est le point de départ de la création ! De ce « rien » jaillit le sens et l'énigme n'est pas résolue mais dépassée.

Pourquoi est-il impossible de résoudre l'énigme ? Peut-être parce qu'il n'est d'Apocalypse - de Révélation - que là où l'on refuse de se satisfaire de ce que procure une société. Le sens n'est pas une réalité figée. Il est dans la circulation de la parole qui tourne les uns vers les autres ceux qui sont assez heureux pour avoir des oreilles capables entendre. Il s'agit de rester aux aguets : les lèvres closes et pourtant prêtes à s'ouvrir quand on aura entendu la parole prête à surgir. Certes, il faut garder sa place dans l'histoire comme Jean dans l'île de Patmos. Mais l'horizon sera toujours plus large que ce que la société lui montre et le message à recevoir restera toujours à attendre. La vie dépasse ce que la société fournit. « Vivre avec ce qui nous dépasse » : ne serait-ce pas la meilleure façon de comprendre « tomber en Esprit »? En tout cas il semble que ce soit la condition pour échapper à la bestialité et pour s'ouvrir au don de Dieu.

Michel Jondot

Peintures de Brughel

1- Georges LUKACS : « La théorie du roman ». Berlin 1913 / Retour au texte

2- Pisano : Sculpteur génial du 13ème siècle, bâtisseur de cathédrales (Cf. Cathédrale de Sienne) / Retour au texte

3- « Le bain de Diane », Paris 1956 / Retour au texte

4- Hannah Arendt – « Les origines du totalitarisme », p.703 à 716 (Quarto Gallimard, 2002) / Retour au texte